Histoire

de la Place Forte d'Épinal

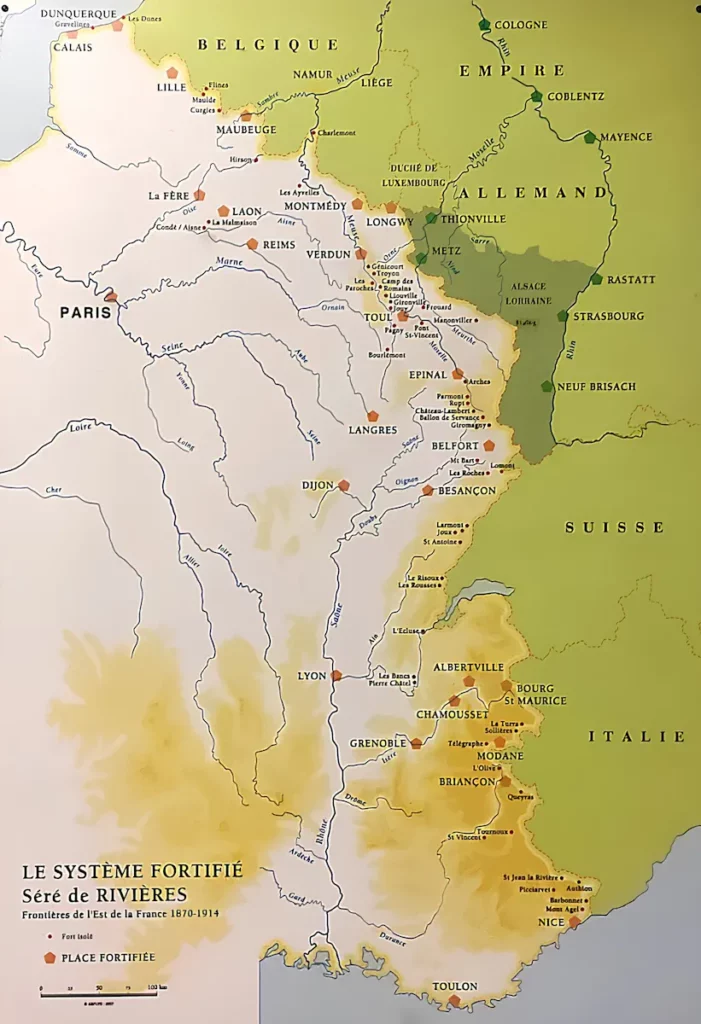

Les Forts d’Uxegney et de Bois l’Abbé font partis du vaste ensemble méconnu de défense de la France, dit de Séré de Rivières, édifié de 1874 à 1914, intermédiaire entre la fortification bastionnée de Vauban et la fortification enterrée de la Ligne Maginot.

Suite à la guerre de 1870 et à l’annexion de l’Alsace-Lorraine retraçant les frontières en notre défaveur, il apparut nécessaire de moderniser notre défense. Tâche en fut confiée au Général polytechnicien Séré de Rivières (1815-1895), concepteur d’un nouveau système fortifié dont le principe est le suivant :

Composé de forts placés sur des points dominants du terrain et de troupes patrouillant dans les intervalles, il a pour but d’empêcher une invasion par la dissuasion, et si malgré tout une attaque avait lieu de la retarder le temps de mobiliser.

Pour ne pas laisser le choix à l’ennemi, la ligne de défense est discontinue : le front essentiel du système est formé de deux lignes de forts appelés « rideaux défensifs » terminées par des villes entourées de forts. Ce sont les rideaux Verdun-Toul et Epinal-Belfort.

Entre les deux se trouve la trouée de Charmes, plaine non fortifiée qui est un « piège » destiné à attirer l’ennemi pour pouvoir le prendre en tenaille.

L’ensemble est renforcé par d’autres rideaux défensifs et trouées, par des places d’arrière et des forts isolés situés de part et d’autre de la position. Le projet de Séré de Rivières décrété en 1874 fut entièrement achevé en 1885. Il représente sur le territoire plus de 150 forts, 40 ouvrages secondaires et 250 batteries d’artillerie.

Mais cette œuvre à peine terminée survînt en 1885 une révolution technique dans l’artillerie, la crise de « l’Obus-torpille ». Les forts de Séré de Rivières construits en maçonnerie et dont les canons étaient à l’air libre derrière des parapets, perdaient toute résistance face aux nouveaux obus chargés de mélinite, un explosif surpuissant.

Limités par les crédits on décida alors de moderniser une partie seulement du système, c’est-à-dire essentiellement les quatre places de Verdun, Toul, Epinal et Belfort. Les forts concernés furent, dans un premier temps, renforcés par du béton spécial (non armé), et leur artillerie trop exposée installée dans des batteries extérieures. Puis après 1897 le béton spécial laissa place au béton armé et on installa dans les forts des tourelles à éclipse, prouesses de technologie.

La guerre de 1914 éclata. Tous ces travaux réalisés pendant 40 ans ne furent pas inutiles car les Allemands agirent selon le plan de Séré de Rivières. Ne se risquant pas à attaquer nos forts, ils les contournèrent en traversant la Belgique, provoquant ainsi l’entrée en guerre de l’Angleterre. C’est ainsi que fut stoppée l’avance ennemie à la bataille de la Marne.

Le Fort d’Uxegney est donc l’un des seize forts de la place d’Epinal.

Exemple type d’un fort Séré de Rivières modernisé en plusieurs étapes (béton spécial, béton armé et cuirassements), il a passé sans dommage les deux guerres de 1914-1918 et 1939-1945, et mérite amplement d’être restauré et conservé comme élément du patrimoine. Epinal était donc en 1914 l’une des quatre places fortes principales du système défensif de la France.

Le nouveau tracé de la frontière consécutif à la défaite de 1870 facilitait une invasion allemande par la crête des Vosges ou par la plaine entre Nancy et Baccarat. On décida alors de créer une place forte à Epinal, principalement pour empêcher le contournement de Belfort par les Monts-Faucilles et la Franche-Comté. Ce choix permettait de renforcer l’extrémité nord du rideau défensif des forts de Haute-Moselle.

Epinal formait par la même occasion la défense sud de la trouée de Charmes, le nord étant protégé par la place de Toul. Enfin la ville d’Epinal constituait un important nœud de communications routières et ferroviaires, le chemin de fer ayant une importance stratégique primordiale à cette époque.

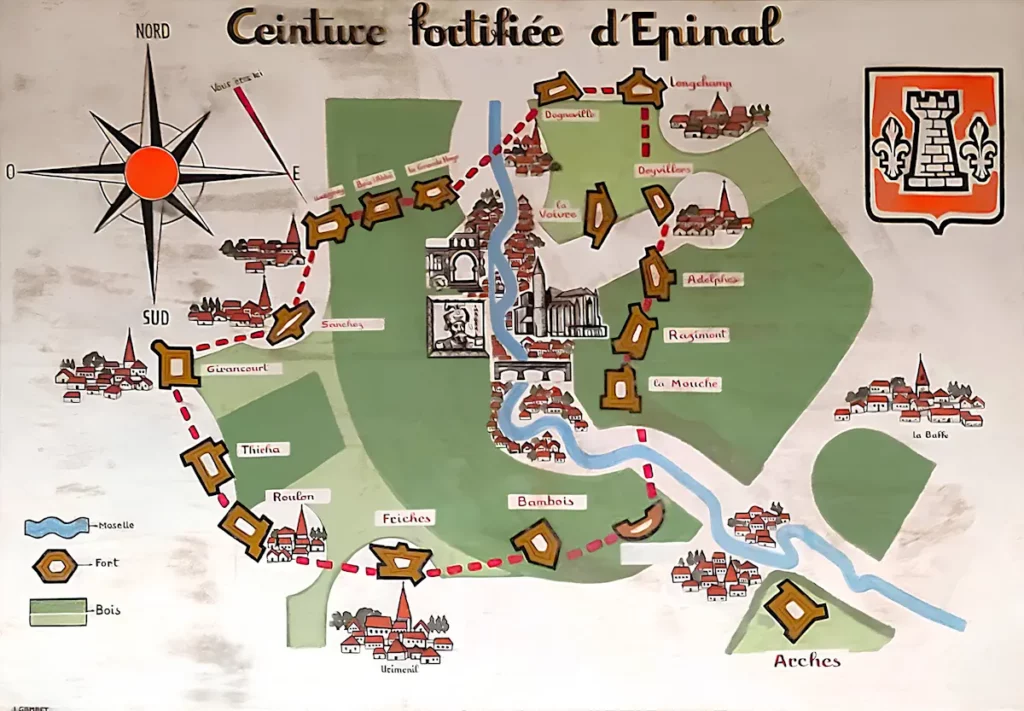

En première urgence, dès 1876, on construit les quatre forts de Dogneville, Longchamp, Razimont et La Mouche, formant « tête de pont » ou base offensive, sur la rive droite de la Moselle. On complète le dispositif en 1879 avec les trois forts de Girancourt, du Roulon et du Bambois en rive gauche.

Ces premiers éléments de la place sont de solides forts d’arrêt isolés pouvant se défendre de tous côtés, mais trop éloignés les uns des autres pour qu’on puisse considérer Epinal comme une place fermée.

Les ouvrages suivants sont édifiés de 1881 à 1885 : Uxegney, Sanchey, Le Thiéha, La Grande-Haye, La Voivre, Les Friches, Bois-l’Abbé et Les Adelphes. Leur plan est désormais celui d’un fort de place, non protégé sur l’arrière. Ils compléteront les précédents et Epinal sera ainsi ceinturée d’une ligne de défense continue où les forts se couvrent mutuellement.

Rappelons que ces ouvrages fortifiés étaient encore construits en maçonnerie recouverte de 3 mètres de terre, et que leur artillerie était essentiellement placée à ciel ouvert sur des plateformes de tir. La place d’Epinal compte donc 15 forts construits en un peu moins de dix ans lorsque survient la crise dite de l’obus-torpille obligeant à repenser tous les principes de défense.

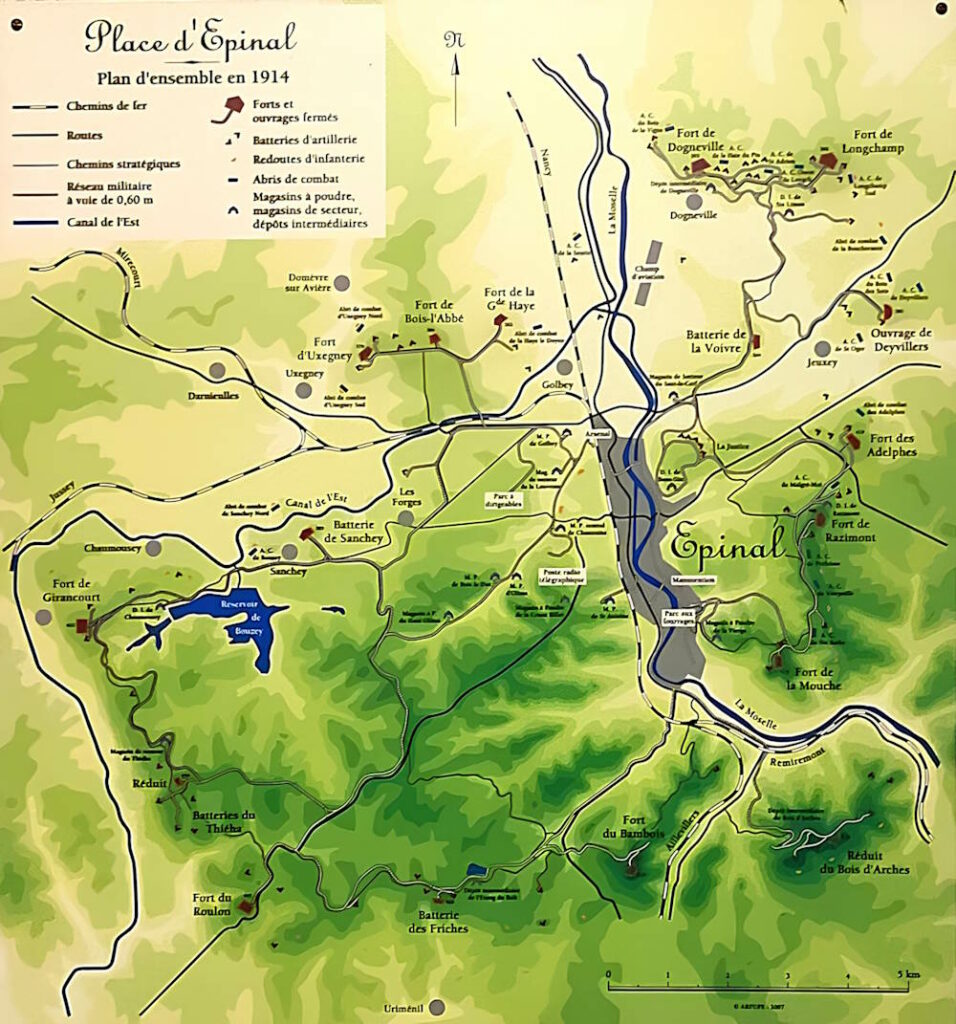

Dans un premier temps, de 1887 à 1897, on ôte l’artillerie des forts pour la disperser dans des batteries d’intervalles. Les réserves de munitions sont également sorties des forts et réparties dans des magasins souterrains creusés à flanc de colline, situés en arrière de la ligne principale de défense, et parfaitement dissimulés aux vues de l’ennemi.

On construit aussi des redoutes, retranchements en terre pour l’infanterie. Les forts sont néanmoins conservés comme observatoires et abris, et certains d’entre eux sont renforcés par la construction de casernements en béton spécial non armé.

La multiplication et la dispersion de ces nouveaux ouvrages posa le problème de leur approvisionnement ; celui-ci fut résolu par la création, dès 1888, d’une voie ferrée stratégique de 60cm d’écartement du système Péchot, dont le développement du réseau atteindra près de 120 km. La construction des voies ferrées des différents secteurs et voies périphériques fut réalisée principalement de 1889 à 1893.

L’embranchement vers l’ouvrage de Deyvillers date de 1900. Le matériel affecté à l’exploitation de ce réseau (positionnement et transfert des pièces d’artillerie, approvisionnement des forts et des batteries) était composé de 14 locomotives, 32 wagons de 5 tonnes et 117 wagons légers. 24 km de voie de réserve étaient disponibles à l’Arsenal. La routine comprenait un train de desserte par ouvrage, dont la composition était invariable (adaptée au parcours et à sa destination).

La deuxième étape, de 1897 à 1914, consistera à moderniser de fond en comble cinq forts de la place, en fonction des rares crédits disponibles : Uxegney, Dogneville, Longchamp, Les Adelphes et le nouveau fort de Deyvillers. Ceux-ci seront équipés de tourelles à éclipse, de casemates de Bourges, de coffres de contrescarpe pour la défense du fossé, et de nombreux locaux en béton armé.

Epinal se présente donc en 1914 comme une place forte redoutable, dotée de 16 forts dont 5 modernisés, un réduit (Bois d’Arches), plus de 70 batteries d’artillerie intermédiaires, 33 redoutes d’infanterie, 20 abris de combat, 18 magasins à poudre, 14 postes de commandement et 3 postes optiques. Le périmètre de la ceinture atteint 43 km.

Les casernes pouvaient recevoir 15000 hommes, et le nombre de soldats prévu à la mobilisation était de 60000.

La place comprenait aussi un parc à dirigeables, un champ d’aviation, un hôpital militaire, une station radiotélégraphique, un parc de 600 pièces d’artillerie et d’importants magasins comme la manutention et le parc aux fourrages. Une partie de ce patrimoine historique existe encore aujourd’hui, le plus souvent dissimulé en pleine forêt ou enfoui sous les ronces et les broussailles.